|

| |

Retour page titre  Pages : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Pages : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

Dans la deuxième moitié du XVIIème siècle, on développa de

nouvelles techniques qui s'ajoutèrent aux traditionnelles méthodes de

dissection. L'une fut la découverte du microscope. L'histologiste MALPHIGI

examina le cortex qu'il considérait fait de ganglions. En 1699, on pensait

encore que le cortex produisaient les esprits animaux comme Willis et Sylvius le

soutenaient. Bien qu'ils se soient tous trompés, leurs conceptions

fonctionnelles survécurent pendant tout le XVIII ème siècle et

furent rejetées seulement quand on découvrit le neurone vers 1830.

Au milieu du siècle, un français, François Gigot de la Peyronie, découvrit

par hasard une corrélation qui devait faire date. Soignant un homme souffrant

d'une blessure profonde au crâne, il fut étonné de voir le patient

s'évanouir quand il lava la plaie. Lorsqu'il sécha la blessure, le blessé

reprit ses esprits. La Peyronie communiqua à ses pairs, en 1741, le résultat

de ses observations qui établissaient un fait de portée générale :

l'existence d'un rapport entre conscience et cerveau physique. L'idée plus

spécifique que certains processus mentaux résident dans des régions

distinctes du cerveau n'apparut que plusieurs décennies plus tard. Cette

théorie, appelée Localisation fonctionnelle "explosera" au début du

siècle suivant.

|

|

|

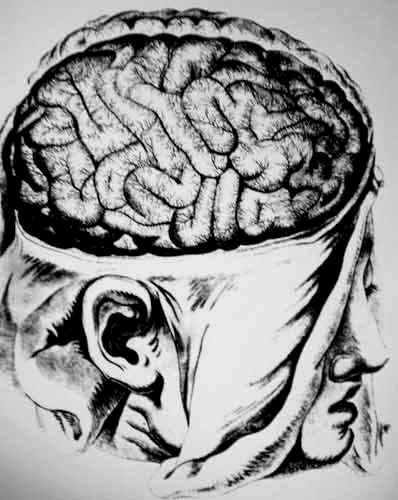

L'anatomiste italien Santorini publia en 1796

l'Anatomici. Ses schémas sont

précis, rigoureux. Les gyrus sont toutefois imparfaitement

représentés.

|

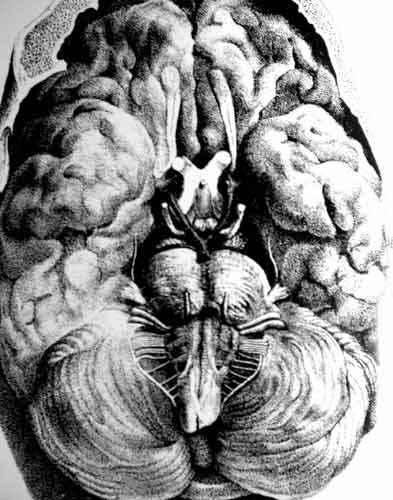

Les planches de Soemmering (1755-1830), anatomiste

Allemand, sont une contribution importante à l'art et à l'anatomie.

L'illustration ci-dessus semble être la première représentation

correcte de l'aspect des hémisphères cérébraux. |

|

|

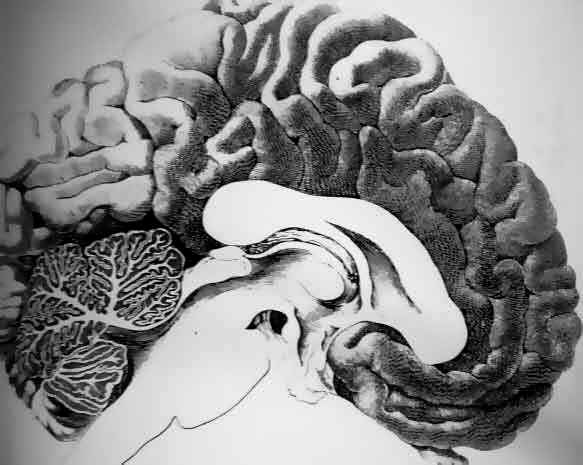

En 1781, le français Vicq d'Azyr publia un traité

d'anatomie dans lequel il s'appliqua à représenter les circonvolutions

cérébrales. En dépit de ses bonnes intentions, cette représentation

donne encore l'impression d'anses intestinales. Il commença cependant

de singulariser les gyrus en les groupant sous les termes antérieur,

postérieur et inférieur. C'est un progrès manifeste qui stimula

directement les recherches des anatomistes français préfigurant une

nouvelle ère pré-scientifique. |

|