|

1450 : Ce dessin représente

l'oeil dans la tête humaine probablement prélevé dans un traité

d'ophtalmologie écrit par Maître Zacharias de Salerne et de

Constantinople au XIIème siècle. |

|

1490 :

Dessin d'Albert le Grand (1206-1280) publié en 1490.

Les fonctions vitales sont réparties dans les ventricules avec

l'introduction de "membo motiva" dans la troisième

cellule. Sur le cou est écrit : "les nerfs irradient à travers le

cou et les vertèbres dans tout le corps" |

|

1490 :

Section sagittale de la tête réalisée par Léonard de Vinci. Cette

esquisse montre les trois cellules reliés entre elles. La 1 est en

connexion avec les yeux et les oreilles par des canaux représentant les

nerfs optiques et auditifs. |

|

1501

:Johannes Versor illustre l'édition de "anima d'Aristote"

parue en 1501. Il existe 3 cellules, les 2 premières étant

subdivisées en deux. "Sensus communis" et "phantasia

dans la 1. "Imaginativa et Estimativa" dans la

2. "Memorativa" dans la 3. |

|

1506

: Nouvelle édition de "philosophia pauperum"

parue en 1506. A noter les cellules divisées en 2 . Les fonctions sont

réparties dans les ventricules comme à l'ordinaire à cette période

de l'histoire. L'influence de Gallien (IIème siècle)

restant prépondérante. |

|

1513 : Dessin

d'Aristote publié en

1513 à Hagenaw.

Les sens "spéciaux" sont nommés et les lettres correspondent

aux surfaces délimités avec précision

a : "sensus communis"

b : "phantasia" c : "cogitativa vel estimativa"

d:"imaginativa" e: "memorativa" |

|

1525 :

Variante anglaise du dessin de Reisch apparue en 1525 dans un livre de

chirurgie de Hieronymus Brunschwig à Strasbourg. |

|

1543 :

Vésale est le plus grand anatomiste de la Renaissance et incarne la

transition avec le Moyen-âge. La qualité graphique et descriptive fait

un bond remarquable. Toutefois, les désignations médiévales des

ventricules sont maintenues. |

|

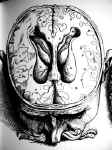

1545 :

Voici la première vue de la base du cerveau. Relativement grossière,

elle ne ressemble pas à un dessin d'après nature. Les nerfs crâniens

sont classés d'après Galien. Les circonvolutions sont représentées

comme de l'intestin grêle. |

|

1619 : Le

mystique alchimiste Robert Fludd publia ce dessin en 1619. Les cellules

cérébrales sont ébauchées et dans la première, l'oeil de l'imagination est sensé

représenter ce que les yeux transmettent. C'est

"l'oeil de l'esprit" |

|

1641 : L'un

des livres d'anatomie les plus connus au XVIIème s.

fut celui de Johann Vesling, professeur d'anatomie à Padoue.

On y trouve la première représentation du cercle artériel de la base

du cerveau dix sept ans avant la description de Willis. |

|

1672 :

Planche tirée du "De anima brutorum" de Willis

en 1672. Il mit un terme définitif à la théorie de localisation

ventriculaire héritée de l'antiquité. Par contre les circonvolutions

sont représentées "sans vie" et sans intérêt particulier. |

|

1685 : Sténon

publia un gros ouvrage d'anatomie "Neurographia Universalis"

Il est à noter que les circonvolutions irréalistes et le cortex

ont suscité bien peu d'intérêt. Le tronc cérébral est représenté

grossièrement. |

|

1790 : La

théorie de Gall (1758-1828) s'appelle la Phrénologie. Associé à Spurzheim

(1776-1832),

ils introduisirent un nouveau concept : la localisation corticale

associée à la théorie des bosses de la voûte. |

|

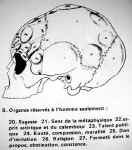

1819 : De

1810 à 1819, F.J. Gall publia sa fameuse théorie de localisation des

organes sur le crâne. Chacun d'eux est indiqué par une bosse. Si un

individu ne possédait pas une "qualité", une dépression

faisait place à la bosse. |

|

1825 : La

phrénologie fut beaucoup d'émules dont l'anglais Georges

Combes qui publia en 1825 "System of Phrenology".

Il existe 33 organes dans le système Combes. |

|

1825 : F.J

Gall fut toutefois un excellent anatomiste et réalisa des ouvrages

remarquables de précision. Néanmoins, il décrivit les gyrus comme des

"processus entériques" représentés effectivement comme de

l'intestin grêle. |

|

1825 :

Autre schéma remarquable de Gall |

|

1900 : Au

début du XXème siècle, la phrénologie avait gagné les Etats-unis et

ce schéma nous vient de l'américain J.W Redfield qui proposait

une variante : la Physiognomonie qui proposait pas moins de 160

localisations.

L'extravagance du concept allait définitivement enterrer la théorie. |

|

1904 : Paul

Flechsig parvient à identifier 36 régions spécifiques du cerveau

par l'étude chronologique de la myélinisation. |

|

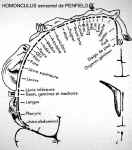

1957

: Le canadien Wilder Penfield, neurochirurgien (et son

collaborateur Rasmussen ), travailla pendant 30 années pour réaliser

une cartographie corticale exacte grâce aux stimulations électriques

directes du cortex chez des malades conscients. Quand un courant est

appliquée sur une zone corticale, il engendre une réponse qui sera

classée : sensorielle ou motrice. |

|