Le nom d'Alzheimer est lié à la “maladie particulière du cortex cérébral” dont il décrivit pour la première fois les symptômes le 4 novembre 1906, lors de la 37ème Conférence des psychiatres allemands à Tübingen.

Alois Alzheimer est né le

14 juin 1864, à Markbreit, petit village bavarois près de Würzburg

au sud de l'Allemagne.

Il suit de brillantes études de médecine à Berlin, Würzburg et Tübingen.

A Würzburg en 1887 il rédige sa thèse de doctorat sur “les

glandes cérumineuses”, c’est à cette occasion qu’il réalisa

ses premières plaques histologiques.

En 1888, il commence sa carrière de médecin comme interne à l’hôpital spécialisé des maladies mentales et épileptiques de Francfort. Il s’intéressait particulièrement à la démence d’origine dégénérative ou vasculaire, mais ses recherches portaient aussi sur les psychoses, la psychiatrie judiciaire, l’épilepsie. Son intérêt pour la neuropathologie des troubles de la démence était partagé par son collègue Franz Nissl qui le rejoignit à Francfort en mars 1889. C’est Nissl qui fournit à Alzheimer les nouvelles techniques histologiques pour l’étude des pathologies nerveuses (coloration à l'aniline - découverte de la chimie allemande - et les imprégnations argentiques des chimistes italiens et espagnols).

Il faut noter qu’à cette époque l’état de démence du sujet âgé est considéré par la grande majorité des psychiatres comme normal, et lié à l'usure normale du temps, la fameuse “artériosclérose”.

C'est dans cet établissement

de Francfort qu'est admise en novembre 1901, une femme de 48 ans,

Auguste D. Elle présentait une symptomatologie variée associant une

dégradation progressive de ses facultés cognitives : des difficultés

de mémoire et de compréhension, allant jusqu’à l’aphasie, de désorientation,

des comportements incohérents et imprévisibles, des hallucinations,

de la confusion mentale et une inaptitude psychosociale. C'est cette

patiente qui inspire au Docteur Alzheimer la description de la maladie

qui va bientôt porter son nom.

En 1903, Alzheimer quitte Francfort et, après un court séjour à

Heidelberg, il rejoint la clinique psychiatrique royale de Munich

dirigée par le Professeur Emil Kraepelin. Mais il continue cependant

de suivre le cas d’Auguste D., toujours hospitalisée à Francfort,

jusqu’à sa mort de septicémie, le 8 avril 1906.

Après

la mort de sa patiente, Alzheimer demanda qu’on lui envoie le

dossier médical et le cerveau d’Auguste D. à Munich afin de

pratiquer l'autopsie du cerveau de son ancienne patiente.

Après

la mort de sa patiente, Alzheimer demanda qu’on lui envoie le

dossier médical et le cerveau d’Auguste D. à Munich afin de

pratiquer l'autopsie du cerveau de son ancienne patiente.

Le dossier médical contenant l’observation détaillée manuscrite,

annotée par Alzheimer lui-même a été retrouvée; il comprend 32

feuillets: fiche d’admission, attestation, tentative d’écriture

par la patiente avec cette note “ trouble

de l’écriture d’origine mnésique”, ainsi que les

symptômes détaillés au cours des quatre premiers jours

d’hospitalisation:

" Elle s’assoit sur son lit,

l’air hébété. Quel est votre nom ? Auguste. Votre nom de

famille ? Auguste. Quel est le nom de votre mari ? Auguste,

je crois. Votre mari ? Ah, mon mari. Elle semble ne pas

comprendre la question. Êtes-vous mariée ? A Auguste. Madame D. ?

Oui, Oui, Auguste D. […] Quand on lui montre des objets, elle ne se

souvient pas, après un court instant, ce qu’elle a vu. Entre-temps,

elle parle continuellement de jumeaux. Quand on lui demande d’écrire,

elle tient le livre de telle façon qu’on a l’impression qu’elle

a perdu une partie du champ visuel droit […] Désordre de l’écriture

d’origine amnésique. Dans la soirée, son discours spontané est

plein de déraillements paraphrastiques et de persévérations. "

[…] rapport concis sur l’évolution de la

maladie entre le 29 juin 1905 et le 8 avril 1906

Le 4 novembre 1906, lors de la 37ème Conférence des psychiatres allemands à Tübingen, il rapporte, l'observation d'une femme de 51 ans qui a présenté un délire de jalousie, suivi d'une désintégration des fonctions intellectuelles.

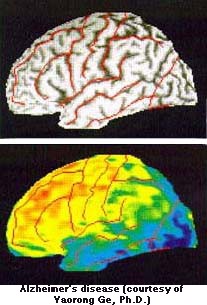

A gauche l’enchevêtrement de neuro fibrilles, tel que le vit et le

dessina Alzheimer;

bien différent de ce que l’on oberve à droite avec les nouvelles

techniques de coloration et d’observation.

Utilisant la

technique histologique d'imprégnation argentique, après quoi il étudia

les caractéristiques neuropathologiques de sa maladie. L'examen au

microscope du cerveau de la patiente a révélé la présence, dans le

cortex cérébral, de lésions analogues à celles de la démence sénile,

les plaques séniles. Il met également en évidence les deux types de

lésions cérébrales caractéristiques de la maladie qui fera sa

renommée : la dégénérescence neurofibrillaire et les amas anormaux

de fibrilles dans les neurones.

Il n'a pas pu identifier la maladie, car elle était inconnue jusque là.

Dès lors, c'est le professeur Emil Kraepelin qui, dans son influent

Traité de Psychiatrie, individualise la "maladie

d'Alzheimer" et donne à la maladie le nom d'Alois

Alzheimer. Il s’agit pour lui d’une “démence

du sujet jeune, rare et dégénérative”, laissant au terme de "démence

sénile", les démences vasculaires du sujet âgé.

En 1907, Alzheimer

publia un article, intitulé ”Une maladie

caractéristique grave du cortex cérébral”. Il y décrit, sans

la nommer, " une femme de 51 ans "

qui présentait "parmi les premiers symptômes de sa

maladie, un fort sentiment de jalousie envers son mari. Elle montra très

vite des signes de dégradation importante de la mémoire ; elle

était désorientée, elle déplaçait les objets n’importe où dans

son appartement et les cachait. Parfois elle avait l’impression que

quelqu’un cherchait à la tuer, ce qui la faisait hurler. Elle

mourut après quatre ans et demi de maladie."

Alzheimer poursuit en indiquant ce qu’il a observé au plan

histologique: " Au centre d’une

cellule apparemment normale se dressent une ou plusieurs fibrilles

caractérisées par leur épaisseur et leur imprégnabilité particulière "

à un colorant argenté. Les fameuses plaques, qui devaient plus tard

porter son nom : " De nombreux et

petits foyers miliaires se trouvent dans les couches supérieures. Ils

sont caractérisés par l’accumulation d’une substance particulière

dans le cortex."

En 1912, Alzheimer est nommé directeur de la clinique psychiatrique

de l'université Freidreich-Wilhelm de Breslau (aujourd'hui Wroclaw,

en Pologne). Il est alors à l'apogée de sa carrière.

Mais le neuropsychiatre est bientôt touché par une affection dégénérative. Il meurt à Breslau, le 15 décembre 1915.

Cliniquement:

C’est à la fin du XXéme siècle

que les connaissances de cette maladie vont évoluer. Elle n’est

plus considérée comme maladie du sujet jeune mais au contraire comme

une maladie des sujets âgés chez lesquels parfois plusieurs formes

de démences coexistent histologiquement (plaques et dégénérescence

neurofibrillaire). Depuis peu de nombreuses équipes médicales,

notamment aux Etats-Unis, ont orienté leurs recherches sur

l’identification de cette maladie dont la prise en charge des

malades restent actuellement la principale préoccupation.

La maladie d'Alzheimer atteint, de façon plus ou moins marquée, 1,5

à 2 % des personnes âgées de plus de 75 ans mais 10 % de celles qui

ont dépassé 90 ans.

On estime entre 90 000 et 100 000 le nombre de nouveaux cas

de maladie d'Alzheimer par an, en France, les deux tiers survenant

chez les personnes de plus de 80 ans. A travers le monde, on estime à

15 millions le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Les femmes sont plus atteintes que les hommes.

C’est une maladie neurodégénérative du système nerveux central

caractérisée par des troubles de la mémoire, puis du langage, de la

reconnaissance et des activités gestuelles.

Le début de la maladie est habituellement insidieux et progressif,

expliquant le diagnostic tardif après deux années d'évolution en

moyenne, parfois beaucoup plus. Aucun test biologique ne permet

d'affirmer avec certitude la présence de l'affection.

Certains signes doivent toutefois alerter. Ce sont des difficultés

dans la réalisation de quatre activités courantes :

- 1 L'utilisation du téléphone

- 2 La gestion du budget

- 3 La gestion des traitements médicamenteux

- 4 La conduite automobile ou l’orientation temporo-spatiale.

Cette maladie, dont le facteur de risque majeur est l’âge, est très invalidante et son poids socio-économique est très lourd.

L'évolution se fait

habituellement en trois phases :

- Une phase pré clinique de plusieurs années (10 à 25 ans)

pendant laquelle la maladie est présente mais ne s'exprime pas car

les fonctions cognitives ne sont pas altérées, c’est la phase de

“maladie d’Alzheimer possible”

- Une phase pré démentielle où les troubles mnésiques sont

présents sans gêner de manière significative la vie de la personne,

c’est la phase de “maladie d’Alzheimer probable”

- Une phase démentielle menant à une perte d'autonomie. Les

troubles mnésiques se renforcent. Les troubles visuospatiaux

s'aggravent, menant à une véritable désorientation temporo-spatiale.

Enfin le diagnostic de “maladie d’Alzheimer certaine” nécessite

l’examen neuropathologique post-mortem du cerveau qui permet la mise

en évidence de dépôts de substance amyloïde et de neurones en dégénérescence

neurofibrillaire en abondance dans les régions hippocampiques et

corticales associatives.

Le diagnostic clinique n’est donc pas toujours certain. Une échelle

d'évaluation de la démence - Clinical Dementia Rating (CDR)

permet un classement selon l’état de démence en utilisant six critères

d'évaluation clinique de la démence.

Il existe actuellement deux aides importantes au diagnostic :

- le Test de Folstein ou Mini Mental Score (MMS)

- le Diagnostic différentiel Dépression / Démence

Examens complémentaires souhaitables:

1 - Scanner ou IRM cérébral

2 - EEG

3 - Bilan biologique

Traitement

- le traitement antidépresseur

- les mesures de protection et les aides (kinésithérapie,

stimulation cognitive globale, orthophonie)

- les inhibiteurs de la cholinestérase

- un traitement non cholinergique devrait être commercialisé

en 2003.

Difficultés

Le profil évolutif de la maladie d'Alzheimer est éminemment

variable d'un patient à l'autre. Certaines formes, sévères, évoluent

vers le décès en quelques années, d'autres, moins agressives, évoluent

sur une vingtaine d'années.

Les espoirs se portent vers des marqueurs biologiques périphériques

(sérum ou liquide céphalo-rachidien) ; on pressent de grandes

difficultés car tous les dysfonctionnements biochimiques connus

semblent se limiter uniquement au système nerveux central: les éléments

spécifiques de la maladie comme le peptide aß et les protéines Tau

pathologiques qui sont respectivement les constituants de base des

plaques amyloïdes et de la dégénérescence neurofibrillaire

Par ailleurs les marqueurs génétiques n’expliquent que 50 % des

formes familiales qui ne représentent que moins de 1 % de

l’ensemble des cas de maladie d’Alzheimer.

Des essais de traitement fondé sur l’immunisation passive (vaccin),

pourraient débuter fin 2002.

Site de référence: Pr Jacques Touchon du CHU de Montpellier:

<http://www.alzheimer-montpellier.org/site.html>

Site du gouvernement français:

<http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/alzheimer/sommaire.htm>